随所に光るラグジュアリー

賑やかなシンガポールの中心部、マリーナベイ地区に佇む高級リゾート「マリーナベイ・サンズ」へようこそ。洗練されたセンスと壮麗で豪奢な空間、そして隅々まで気配りの行き届いた最高級のサービスが、ここにあります。

シンガポールの煌めく街並みを見下ろす世界的に有名なインフィニティプールをはじめ、ショッピング、ダイニング、エンターテイメントやアトラクションなど、楽しみが無限に広がる贅沢なご滞在をお過ごしください。

客室 & スイート

客室 & スイート

都会の喧騒に佇む、癒しのラグジュアリー空間。直感的なデザインを採用した快適な客室やスイートルームで、心が弾むひとときをお楽しみください。

素晴らしい景色に囲まれて迎える朝。世界最大の屋上インフィニティプールでは、空と溶け合うような一体感をお楽しみいただけます。驚くほど居心地が良く、すべては思いのまま。マリーナベイ・サンズならではの贅沢を、心ゆくまでご堪能ください。

ダイニング

厳選された食材のみを使用し、丁寧に調理した多彩なグルメの数々をご堪能いただけます。情熱あふれるセレブリティシェフや受賞歴のあるレストランが、それぞれの持ち味を活かした極上グルメをお届けいたします。

ショッピング

世界有数のファッションブランドや、美容・ライフスタイルブランドから今シーズンのマストアイテムを厳選してお届けしています。ハイファッション、高級腕時計、ファインジュエリー、厳選ワインなど、洗練されたセンスが光る最新アイテムをお楽しみください。

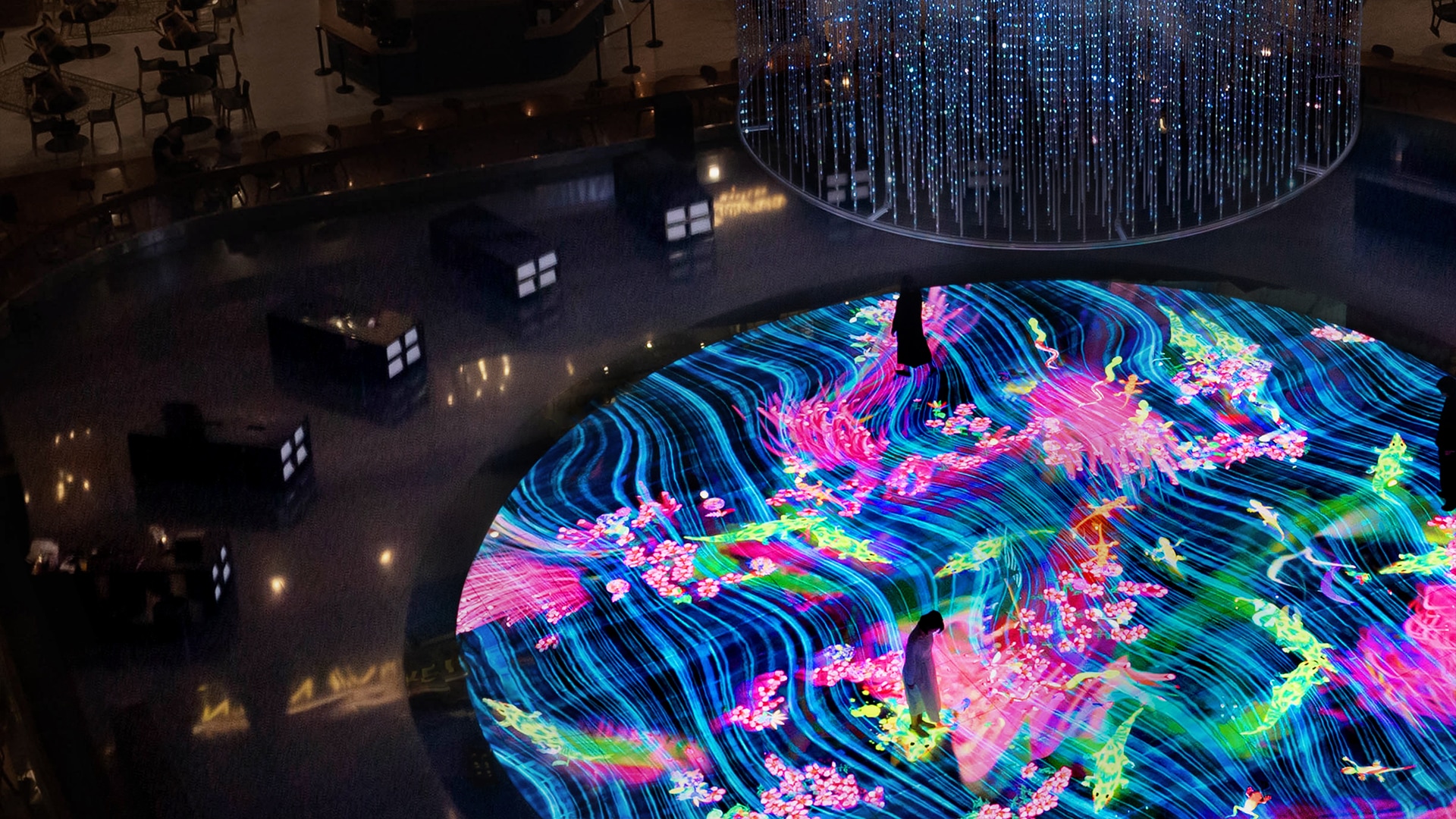

エクスペリエンス

没入型エキシビションから、世界有数のショーやコンサートまで、幅広いエンターテイメントを楽しめるのがマリーナベイ・サンズの魅力です。シンガポール伝統のサンパンボートに乗って、ショッピングモールを流れる運河の周遊も楽しめます。また、四季を通じて、さまざまなアーティスト、ミュージシャン、デザイナーを招聘したフェスティバルや文化プログラムを開催しています。

ナイトライフ

ナイトライフが充実しているマリーナベイ・サンズ。地上57階のルーフトップバーでミクソロジストが考案した創作カクテルを堪能したり、世界的に有名なDJがフロアを沸かす、シンガポール最大のナイトクラブで夜明けまで踊り明かしたりなど、いつまでも心に残る夜をお楽しみください。

サンズ・ライフスタイル

シンガポール有数のリワードプログラムで贅沢なひとときを。ホテルのご宿泊をはじめ、ショッピング、ダイニング、エンターテイメントやアトラクションをご利用いただくたびにリワードが貯まります。さまざまな豪華特典を楽しみつつ、優雅な時間をお過ごしください。

会員にご登録いただくと、人気のイベントやレストランへの優先的なご案内をはじめ、マリーナベイ・サンズの特別なライフスタイル・エクスペリエンスにご招待いたします。